Fake oder Fakt?

Wie aus Worten Taten werden

Macht und Wahrheit

Macht besitzt derjenige, der sich die Definitionsmacht über das, was als wahr zu gelten hat, aneignet. Das gilt für Kriegsherren und amerikanische Präsidenten genauso wie für machtbesessene Psychotherapeuten, Psychiaterinnen, Vorgesetzte oder Partner.

Psychotherapeutische Praxis und ärztliches Sprechzimmer sind Orte, an denen Macht und Machtmissbrauch besonders leichtes Spiel haben, weil

sie nach außen abgeschlossen und kaum kontrollierbar sind,

hier ein Hilfebedürftiger in angeschlagener Verfassung auf eine Person trifft, der Ansehen, Kompetenz und Status zugeschrieben wird.

Aus diesem Grunde haben die Worte des Helfenden besonderes Gewicht und besondere Wirkung: Aus Worten (zB einer Diagnose, Gutachten, Prognose) werden allzu leicht Taten und Fakten (zB Berufsunfähigkeit), und zwar weitgehend unabhängig davon, ob die Worte wahr, richtig oder zielführend sind. Mit anderen Worten:

Im ungünstigen Fall wird aus einem Fake ein Faktum mit negativen Konsequenzen für die Patientin.

Ich will untersuchen, wie aus Worten (oder Gedanken, Meinungen, Wahrnehmungen) Taten werden, die unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt reale Konsequenzen haben. Dazu skizziere ich einige erkenntnistheoretische Überlegungen:

Ausflug in die Erkenntnistheorie

Diese kleine Exkursion wird einerseits an der Oberfläche bleiben: Ich verzichte auf detailverliebte Definitionen der Begriffe Erkennen, Wahrheit, Wirklichkeit, Realität, Wahrnehmung etc. Andererseits tauchen wir insofern in die Tiefen der Erkenntnistheorie ein, als wir Prämissen auf den Prüfstand stellen, die in herkömmlichen Erkenntnistheorien als selbstverständlich gelten und deren Auswirkungen wir bis in die Köpfe von Heilenden und Therapierenden hinein verfolgen können: Hier treiben sie ihr Unwesen, oft zum Nachteil der Hilfesuchenden.

An den Anfang unseres Exkurses können wir die Frage stellen: Wie kommt es, dass die Wahr-Nehmungen der professionellen Helfer ungeprüft für wahr genommen und als Wahrheiten hingestellt werden?

Alltagswahrnehmung und Naiver Realismus

Viele Alltagssituationen können wir ohne jeglichen erkenntnistheoretischen Tiefgang erfolgreich bewältigen:

Ich schlage mit einem Hammer einen Nagel in die Wand, um ein Bild daran aufzuhängen.

Ich beobachte, wie meine Frau mit leuchtenden Augen eine Kette in der Auslage eines Juweliers betrachtet. Heimlich kaufe ich diese und schenke sie ihr zum Geburtstag.

Ich verabrede mich mit einem Freund für Samstag um 11 Uhr zum Fahrradfahren.

Im Normalfall besteht kein Grund, die Richtigkeit meiner Wahrnehmungen anzuzweifeln. Ich bediene mich hier also eines Naiven Realismus’:

Ich gehe nämlich davon aus, dass meine Wahrnehmungen insofern richtig und passend sind, dass ich mich nach ihnen richten kann und dass meine auf ihnen beruhenden Handlungen mit dem Verhalten meiner Umgebung zusammenpassen.

Als Naiven Realismus bezeichne ich also die Überzeugung, dass meine Wahrnehmung die Realität korrekt abbildet.

ABER jetzt passiert Folgendes:

Beim Einschlagen des Nagels in die Wand gibt’s einen lauten Knall und zischende Funken.

Meine Frau freut sich nicht über die Kette! Es ist die falsche! Wieder einmal ist sie enttäuscht, weil ich immer so unaufmerksam bin.

Es ist Samstag, es ist 11 Uhr, ich bin an der verabredeten Stelle: Der Freund kommt nicht!

Mein Naiver Realismus funktioniert nicht - aber ich versuche noch, die Unfehlbarkeit meiner Wahrnehmung zu retten:

Meine Frau hat mir einen Nagel aus dem Scherzartikel-Laden ins Sortiment gemischt. Wie lustig! Oder: Der Elektriker hat die Leitung falsch verlegt!

Ich erinnere mich doch genau, welche Kette meine Frau in der Hand hatte! Dass sie immer so sprunghaft sein muss!

Mein Freund hat sich unseren Termin - wieder einmal! - nicht notiert!

An der Richtigkeit meiner mentalen Erzeugnisse festzuhalten, würde jedoch bedeuten, dass ich den Personen, deren geistige Konstruktionen sich mir sozusagen in den Weg stellen, Fehlerhaftigkeit zuschreibe bzw, sofern sie auf ihren Wahrnehmungen bestehen, gar Dummheit, Verschlagenheit oder Böswilligkeit. By the way, das ist der Grund, weshalb sich viele soziale Konflikte festfahren …

Es könnte genauso gut sein,

dass ich die Leitung getroffen habe, weil ich zu faul war, den Kabelsucher aus der Werkstatt zu holen;

dass ich mich an die Kette erinnert habe, die mir am besten gefallen hat;

dass wir erst am nächsten Samstag zum Radfahren verabredet sind.

Bei ernsthafter Betrachtung komme ich zu folgendem Schluss:

Widersprüchliche Wahrnehmungen sind Warnlampen, die zu blinken beginnen, sobald der Naive Realismus an seine Grenze kommt: Es wird eine neue Erkenntnistheorie benötigt!

Der Dialektische Konstruktivismus

In diesem Artikel werde ich ein erkenntnistheoretisches Modell vorstellen, welches ein Fundament bildet zur Erklärung all jener Vorgänge, die quasi an der Schnittstelle von subjektiver Wahrnehmung und äußerer Realität zu verorten sind. Dieser Dialektische Konstruktivismus [1] verhilft zudem zu einer eindeutigen und widerspruchsfreien Terminologie.

Looping

In seinem lesenswerten Artikel von 2025 [2] streicht Thorsten Padberg die besondere Bedeutung des Loopings für die Psychotherapie heraus. Dort erzählt er die Geschichte einer Art psychopathologischer Ansteckung:

Im Jahr 2011 habe die 16-jährige Thera ein spezifisches Muster von gravierenden unkontrollierbaren Tics entwickelt, das sich schnell wie Windpocken in einer amerikanischen Kleinstadt verbreitet. Weder medizinische Untersuchungen noch Mutmaßungen über eine etwaige Verseuchung des Bodens liefern Anhaltspunkte für eine Erklärung.

Looping-Effekte sind Psychologie, Pädagogik oder Literatur wohlvertraut, und zwar unter Bezeichnungen wie Pygmalion-Effekt, Halo-Effekt, selbsterfüllende Prophezeiung, Werther-Effekt. Dennoch ist es aus meiner Sicht wichtig, ihre Auswirkungen für Psychotherapie und Psychiatrie ausführlich zu erörtern, weil sie gravierende Gefahren mit sich bringen und infolgedessen zu einem bewussten Umgang auffordern.

(a) Loopings durch Interaktion von Betroffenen

In sozialen Medien kursiert der Begriff der hochfunktionalen Angst und verzeichnet viele Zugriffe, ohne dass er eine reale psychiatrische Diagnose darstellt. Durch solche Loopings entstehen neue Krankheitskategorien mit erweiterten Symptomlisten. Jede alltägliche Traurigkeit, jeder Perfektionismus, jede Sorge und sogar ein besonderer Musikgeschmack kann so zum Zeichen für eine bestimmte psychische Störung werden.

Die Algorithmen der sozialen Medien verschärfen diese Loopings, indem sie dem User immer weitere ähnliche Beiträge anbieten.

(b) Loopings durch Interaktion von Fachleuten

Auch im fachlichen Diskurs erzeugen Loopings mitunter begriffliche Verschiebungen. Padberg verweist auf Studien von Nicolas Haslam [4], der den Begriff concept creep prägte: Das Konzept der psychischen Störung verleibe sich immer neue Phänomene ein, die fortan als krankheitswertig gälten. Die Fortschreibung von Katalogen psychiatrischer Diagnosen wie das DSM weise eine horizontale Ausweitung auf, indem immer neue Phänomene als krankheitswertig klassifiziert würden:

So seien ursprünglich Schlafstörungen und Substanzmissbrauch gar nicht als psychische Störungen aufgeführt worden. Ebenso wie diese seien unter anderem Bulimie, Tourette, Anorgasmie oder Verhaltenssüchte erst in spätere Ausgaben aufgenommen worden.

Für eine vertikale Ausweitung sei typisch, dass immer leichteren Ausprägungen von Symptomen oder vormals als normale Lebensschwierigkeiten angesehenen Zuständen eine krankhafte Qualität zugesprochen werde.

Zum Beispiel sei der Zeitraum, nach welchem eine Trauerreaktion als nicht mehr normal angesehen werde, von ursprünglich „über 1 Jahr“ auf mittlerweile „maximal 2 Wochen“ verkürzt worden.

(c) Loopings durch Interaktionen von Fachleuten und Patienten

Loopings können auch Veränderungen psychiatrischer Konzepte herbeiführen, indem Betroffene und Behandelnde miteinander interagieren. Padberg führt aus:

Immer häufiger erklärten Leidende den Praktizierenden, dass sie laut Google oder social media-Austausch an der Erkrankungen X litten, was den Fachleuten wiederum den Eindruck vermittele, dass die Störung X immer häufiger vorkomme. X sei insofern in aller Munde und werde so zu einem Gegenstand des Alltagswissens.

Allgemein ausgedrückt, führen die Effekte der Loopings dazu, dass sich psychiatrische Begriffe durch ihre wechselseitige Verwendung verändern. Einerseits kann man hoffen, dass durch die Ausweitung des Diskurses über psychische Erkrankungen eine Entstigmatisierung eintritt. Andererseits besteht die Gefahr, dass menschliche Erlebens- und Ausdrucksformen zunehmend pathologisiert werden und damit Normierungen erfahren.

Fragen …

Die diskutierten Beispiele sowie die Darstellung der Looping-Effekte werfen grundlegende Fragen auf, die ich nunmehr aus erkenntnistheoretischer Sicht zu beantworten versuche:

Wie kann es aus erkenntnistheoretischer Sicht sein, dass aus Worten und Bildern, die man wahrnimmt, so etwas wie Fakten werden, die man messen kann?

Was genau passiert, wenn eine Person eine andere mit Tourette-Symptomen erlebt und am nächsten Morgen mit denselben Tics aufwacht?

Wie soll es möglich sein, dass ein Video über hochfunktionale Angst – die es bis dato gar nicht gegeben hat! – viral geht und bewirkt, dass anschließend viele Follower genau diese Angst nicht nur zu haben glauben, sondern auch daran leiden?

Wie können wir uns diesen Übergang von der Welt der Wahrnehmung und Kommunikation in die Welt der realen Geschehnisse vorstellen?

Wie wird aus der kartesianischen res cogitans auf einmal eine res extensa? Oder in meinen Worten:

Wie kann sich (individuelle) Wirklichkeit in (absolute/ansichseiende) Realität verwandeln oder sich zumindest in dieser niederschlagen?

Auch wenn wir Behandelnden uns selten diese Fragen stellen, geschweige denn in unsere Interventionen einbeziehen, sind sie für die therapeutische Praxis von allerhöchster Brisanz, weil wir doch mittels Worten, Diagnosen und theoretischen Konzepten reale Veränderungen anstoßen wollen. Können wir also überhaupt wissen, und wenn ja: wie können wir wissen, dass der verbale Anstoß, den wir geben, in die von uns intendierte faktische Richtung wirkt?

Erkenntnistheoretische Unterscheidungen

Wir suchen demnach ein Konzept, welches beide Fälle modellieren kann:

Es ereignet sich eine homomorphe Ansteckung mit gleichartigen Symptomen bzw. eine ausgesprochene Erwartung erfüllt sich, zum Beispiel:

Pygmalion-/ Halo-Effekt, selbsterfüllende Prophezeiung, Werther-Effekt.

Eine therapeutische Intervention führt zu einem andersartigen, also heteromorphen Kontrast-Effekt, zum Beispiel:

Der Satz Das haben Sie gut gemacht! erzeugt in der Patientin Leistungsdruck: Nächstes Mal muss ich noch besser sein, um ihn nicht zu enttäuschen!

Weiter oben habe ich eine provisorische Unterscheidung getroffen zwischen

Worten und Bildern versus Fakten bzw

Welt der Wahrnehmung versus Welt der realen Geschehnisse.

Etwas Ähnliches meinen die Gestalttheoretiker um Wolfgang Metzger und Wolfgang Köhler, wenn sie von

phänomenaler versus transphänomenaler Welt

sprechen. Solche Begrifflichkeiten stellen Versuche dar, kategorial zwischen der Welt, wie wir sie wahrnehmen, und der Welt, wie sie (absolut, an sich, objektiv ...) ist, zu unterscheiden. Erkenntnistheorien (oder auch: Wahrheitstheorien) widmen sich der Aufgabe, das Verhältnis zwischen diesen beiden Welten oder Bereichen zu beschreiben bzw eine Zuordnungsvorschrift oder Funktion [6] zwischen ihnen zu erstellen. [7]

Der Dialektische Konstruktivismus spricht sich für die Termini

(subjektive) Wirklichkeit (W) und

(absolute) Realität (R)

aus, die ich hier weiter verwenden werde.

Ungerechtfertigte Voraussetzungen herkömmlicher Erkenntnistheorien

Die Analyse von philosophischen Erkenntnistheorien bringt bei genauem Hinsehen zwei kaum auffällige, dafür aber umso bedeutsamere Umstände zutage:

(a) Prämisse der impliziten Topografie

Diese beiden Bereiche R und W werden, selbstverständlich und ohne jede Erörterung, analog zu zwei Bereichen einer Landkarte, z.B. zwei aneinander grenzende Länder, betrachtet. In einer solchen impliziten Vorstellung sind Entfernungs-Beziehungen zwischen zwei Punkten fraglos gegeben. Jemand könnte also behaupten, dass seine W näher an der R liege, zum Beispiel weil er selbst vom Fach, der anderen aber nur Laie sei.

Die direkte Zugänglichkeit zu R, und damit jede Entfernungsangabe zur Grenze oder zu einem Punkt x des Bereichs R, wird jedoch spätestens seit Kant von Erkenntnistheorien – so auch vom Kritischen Realismus der Gestalttheorie – grundsätzlich ausgeschlossen. [8]

Diese implizite Modellvorstellung bezeichne ich als topografische Prämisse. Sie behauptet die angebliche Möglichkeit, die Entfernung von einem Punkt y (z.B. Magdeburg) des Bereiches A (z.B. Sachsen-Anhalt) zu einem Ort z (Ulm) in B (Baden-Württemberg) anzugeben (etwa 550 km). Die Entfernung zwischen Magdeburg und Ulm ist also kleiner als die zwischen Flensburg und Ulm (etwa 850 km).

Bei Anwendung dieser Prämisse wäre es der Therapeutin also erlaubt zu sagen:

Meine Diagnose a liegt näher an der Wahrheit (Realität) als Ihre Selbsteinschätzung b.

(b) Prämisse der invariablen Realität

Ebenso unhinterfragt wird davon ausgegangen, dass es zwar sehr viele W.en gibt (nämlich mindestens so viele wie Individuen), aber nur die eine, die einzige und wahre R.

Eine solche Vorstellung impliziert nicht weniger, als dass R unveränderbar ist, also letztlich in strenger Determination und unabhängig von menschlichem Erkennen und Handeln abläuft. [9]

Die Prämisse (b) ergibt sich zwar nicht logisch aus (a), wird aber durch diese nahegelegt; denn auf dem Weg von Magdeburg nach Ulm – um in dieser Analogie zu bleiben – muss man ja nicht befürchten, dass sich die Entfernung allein dadurch, dass man unterwegs ist, verändert. In derselben Weise impliziert die Überzeugung, man befinde sich näher an R als eine andere Person, das Vertrauen, dass R orts- und entfernungsstabil bleibt.

Diese Prämissen begünstigen apodiktische Aussagen

Beide Prämissen beruhen in unzulässiger Weise auf nicht erfüllten Voraussetzungen und auf der Verwendung von Informationen, die nicht gegeben sind. Insofern begünstigen sie unbegründete dogmatische „Wahrheiten“ und apodiktische (keinen Widerspruch duldende) Aussagen. Sie führen dazu, dass wir Behandelnden die faktische Macht der Intervention und die Gefahr der kontra-intendierten (heteromorphen) Effekte unterschätzen.

Ich möchte deshalb zunächst die Prämissen (a) und (b) durch angemessenere Vorstellungen ersetzen und dann aufzeigen, wie wir die genannten Loopings als Spezialfälle dessen betrachten sollten, was im Dialektischen Konstruktivismus Tat-Sachen genannt wird und was wir „neudeutsch“ als Facting bezeichnen können.

Tat-Sachen:

An der Schnittstelle von R und W

Das topologische Modell

An die Stelle der topografischen Prämisse (a), die aufgrund fehlender Voraussetzungen als unhaltbar gelten muss, setze ich das topologische Modell. Den Unterschied zwischen Topografie und Topologie erläutere ich in Analogie zu Landkarten und Fahrplänen. Dazu müssen wir nicht in mathematische Tiefen abtauchen:

Während die Topografie die Erdoberfläche abbildet und sich mit

metrisch bestimmbaren Größen, Positionen, Formen und Abständen

beschäftigt, untersucht die mathematische Disziplin der Topologie Eigenschaften von Räumen, die bei Verformungen konstant bleiben, zB

Grenzen oder Verbindungen zwischen Elementen.

So kann man bspw ÖPNV-Pläne auseinander ziehen, komprimieren oder das Blatt, auf dem sie dargestellt sind, falten, knicken oder verdrehen: Ihre wesentlichen Informationen, nämlich mit welcher Linie man von A nach B kommt und welche Stationen miteinander verbunden sind, bleiben erhalten.

Topologische Pläne geben keine metrischen Informationen wieder. Die Entfernungen auf dem Plan und die Größen der Stationen entsprechen nämlich nicht den realen Verhältnissen. Eine topologische Karte der deutschen Bundesländer zeigt bspw., an welche anderen Bundes- und Nachbarländer und an welche Gewässer jedes einzelne von ihnen grenzt. Jedes Bundesland wird als Rechteck dargestellt, dabei aber in Größe und Form völlig verändert. [10]

Das Modell der Topologie ist voraussetzungsärmer als das topografische, welches unberechtigterweise Ratio-skalierte Größen- und Entfernungs-Informationen nutzt und deshalb zu unbegründeten Annahmen über das R/W-Verhältnis gelangt.

Mittels einer topologischen Vorstellung können jedoch keine Annahmen darüber gemacht werden, ob eine W ferner von oder näher an der R ist. Insofern ist ein professionell erhobener Befund oder eine psychiatrisch fundierte Diagnose nicht näher an der Realität oder der Wahrheit als bspw. das Selbstbild einer Patientin. [11]

Was kann man also sagen über Nähe oder Distanz der W zur R? Lediglich: Wir können es nicht wissen! Anders gewendet: Wir müssen immer davon ausgehen, dass R gerade jetzt entweder weit entfernt ist oder hautnah oder dass gerade in diesem Moment beides zutrifft. [12]

Das erfordert aus jeder möglichen W-Perspektive die Anerkenntnis, dass R hautnah und flüchtig zugleich ist.

Für den therapeutischen Alltag heißt dies:

Der Behandelnde kann in keinem Moment wissen, ob und ggf welche Wirkungen die Konstruktionen seiner W auf die Patientin [14] haben, zum Beispiel:

Wenn Sie sich nicht von X trennen, werden Sie nicht gesund! [13]

Für die Patientin könnte diese Aussage völlig unterschiedliche Bedeutungen haben, zum Beispiel:

Sie fühlt sich vom Therapeuten genötigt oder gar erpresst. Oder:

Sie ist erleichtert, weil sie sich endlich verstanden fühlt. Oder:

Sie trennt sich tatsächlich von X (was ein Fehler oder genau das Richtige sein kann). Oder

Sie denkt, dass in Wirklichkeit X das Problem hat, und bricht die Therapie ab.

Daraus folgt:

Als Therapeutinnen müssen wir uns so verhalten, als hätte unsere W (zB eine Diagnose)

keine Wirkung oder

genau die intendierte Wirkung oder

eine völlig unvorhergesehene Wirkung auf unser Gegenüber. [15]

Und weil wir Behandler das auch nicht wissen können, ist es eine gute Strategie, sich immer wieder mit Nachfragen zu vergewissern, ob die Aussage “richtig” angekommen ist!

Das Modell der alternierenden Realitäten

… tritt an die Stelle der Prämisse der invariablen Realität (b).

Wie deutlich geworden sein dürfte, können wir über die „wahre“ Beschaffenheit und Wirkungsweise der R keinerlei Aussagen treffen. Das hindert uns jedoch nicht daran, ein Modell der R zu entwerfen, das einigermaßen plausibel erscheint und zutreffen könnte. Mit anderen Worten:

Wir modellieren unsere Vorstellungen von R so, dass wir möglichst keine unberechtigten Vorannahmen über sie treffen, und vor allem, dass wir ihr gegenüber nichts falsch machen. [16]

Gegen die Vorstellung, R sei absolut und unveränderlich, sprechen einige Argumente, die wir uns zunächst vor Augen führen wollen:

(a) Ganz offensichtlich gibt [17] es Veränderungen in R, die durch kognitive und kommunikative Prozesse, also durch eine oder mehrere W, ausgelöst werden können: Dies zeigen die oben zitierten Loopings bzw – in früher üblichem Sprachgebrauch – die Effekte self fulfilling prophecy, Pygmalion, Halo etc.

Soweit ich weiß, ist es mittlerweile in den Neuro- und Kognitions-Wissenschaften anerkannt, dass es im Gehirn sowohl bottom/up- als auch top/down-Verursachungen gibt, sprich dass sowohl neuronale Prozesse (R) mentale Phänomene (W) evozieren können als auch umgekehrt.

(b) Es dürfte evident sein, dass die W einer Person A aus der Sicht von Person B Teil von R ist:

B hat keinen direkten Zugriff auf die W von A!

Ich weiß genau, wie du dich fühlst!

Manche aber bilden sich ein, im Besitz der Wahrheit über den Anderen zu sein! Sie begründen ihre vermeintliche Fähigkeit bspw mit ihrer Intuition, ihrer Empathie, Ihrer Berufserfahrung, ihrer Menschenkenntnis oder pseudowissenschaftlich mit dem Großmutterneuron. Aber egal, wie es sich für sie selbst darstellt: Sie sind und bleiben notwendigerweise immer nur in ihrem eigenen Kopf gefangen.

Der französische Philosoph Emmanuel Levinas hingegen charakterisiert in seiner Phänomenologie der Beziehung zum Anderen das Du als verschattet, unergreifbar, absolut anders, als einen zu mir nicht nur relativ Anderen.

Aus der Überlegung, dass die W einer Person A Teil der R von B sein muss, können wir also folgern, dass sich R schon allein durch unterschiedliche Perspektiven ändert. [18]

(c) Eine Erfahrung wie die folgende hat vermutlich jeder Mensch mindestens einmal im Leben bereits gemacht und damit zumindest einen Eindruck davon bekommen, wie „zickig“, also hypersensibel, variabel und unberechenbar, aber auch „störrisch“ bewegungslos die R sein kann, zB:

Wenn ich mich zum Zeitpunkt t nicht zufällig verwählt hätte, hätte ich Person A niemals kennen gelernt und dann würden weder unsere Kinder noch unsere Enkelinnen und Enkel existieren.

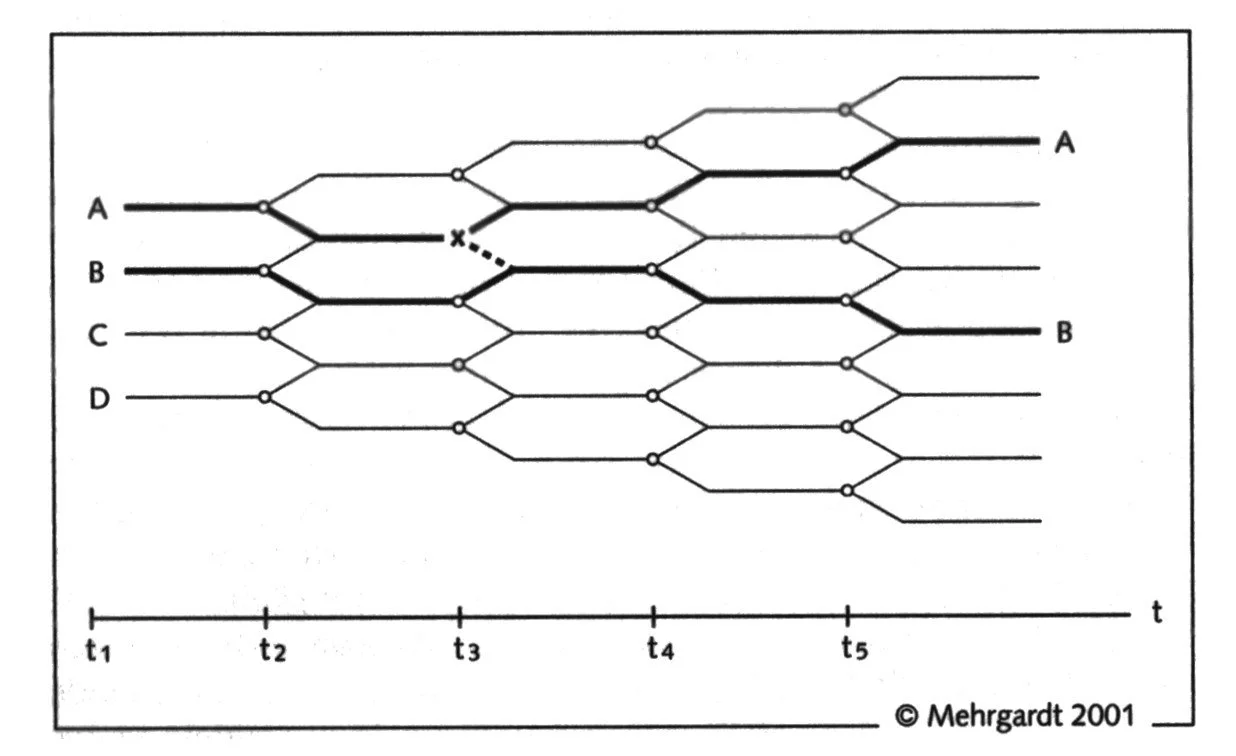

Ein Baumdiagramm als Veranschaulichung

Wir können uns die R vorstellen als …

einen systemisch voranschreitenden, sich unendlich entfaltenden Prozess alternativer R-Pfade, die sich, wie in einem riesigen Baumdiagramm, immer weiter aufsplitten.

Könnten wir diesen R-Prozess im Ganzen erfassen, sähen wir eine Vielzahl möglicher paralleler R-Stränge [19], die durch Gabelungen (Bi-/ Multifurkationspunkte) miteinander verknüpft sind, wie das folgende Modell veranschaulicht: [20]

Abb.: Das Modell der alternierenden Realitäten

Freiheit und Determination

Diese Gabelungs-Punkte können wir als die Momente betrachten, in denen das R-System „zickig“ und hochsensibel auf minimalste Einflüsse reagiert, während es sich in den dazwischen liegenden Phasen im Allgemeinen „störrisch“ und träge wie ein Esel verhält. Im ersten Fall würde also Freiheit [21] herrschen, im zweiten Determination [22].

Freiheit ist hier also definiert durch die Qualitäten:

Hypersensibilität aufgrund von minimalsten Einflüssen, also zB auch Gedanken, Zufall, Störungen, Auf-/ Abrunden von Dezimalstellen, Fernwirkungen, Reversibilität … (Schmetterlingseffekt),

Unvorhersagbarkeit des Systemverhaltens.

Determination ist definiert durch die Qualitäten:

hohe Resilienz und Stabilität,

eineindeutige kausale Verursachung,

gute Vorhersagbarkeit.

Das Problem dürfte allerdings darin bestehen, dass wir nie wissen können, in welchem dieser beiden Zustände R sich gerade befindet-

Beispiele

An dem Bifurkationspunkt x zum Zeitpunkt t3 in der obigen Abbildung reicht ein winzig kleiner Impuls auf den R-Strang A dafür aus, dass zweierlei geschehen kann (aber nicht muss):

R „wählt“ eine Abzweigung, die vorher nicht dominant war.

Der soeben aktive R-Strang A springt auf B über. Anschaulich formuliert: A „verblasst“, B wird an seiner Stelle aktiv und damit auch der gesamte vorangegangene Pfad. Das heißt, dass (erst jetzt) die früheren „Entscheidungen“ für den weiteren Ablauf bedeutsam werden.

Das möchte ich an drei (möglicherweise fiktiven) Beispielen veranschaulichen:

Erst nachdem Sie (durch ein Versehen, s.o.) Ihren Partner gewählt haben, tritt nunmehr dessen Mutter in Ihr Leben, das ab sofort nicht mehr auf Pfad A, sondern auf Pfad B abläuft. Damit wird für Sie auch manches von dem relevant, was Ihre Schwiegermutter vor Beginn Ihrer neuen Partnerschaft geprägt hat.

Erst nachdem durch einen winzig kleinen, äußerst unwahrscheinlichen Einfluss die Temperatur der Brennstäbe im AKW angestiegen ist, spielt es eine Rolle, dass eine einzelne Schraubenmutter im ersten Sicherungssystem, die um 2 Newtonmeter zu fest angezogen worden war, einen Riss bekommt.

Weil Napoleon infolge einer unvorhergesehenen allergischen Reaktion nach Verzehr von Feigen blitzartig die Toilette hatte aufsuchen müssen, verpasste er das kleine Zeitfenster eines adäquaten Strategiewechsels, so dass er und sein Heer bei Waterloo [23] eine verheerende Niederlage einstecken mussten.

Erkenntnistheoretische und ethische Schlussfolgerungen

Unsere kleine Exkursion in die Erkenntnistheorie, speziell in den Dialektischen Konstruktivismus, ist zugegebenermaßen punktuell und stark vereinfachend ausgefallen. Wichtige Bestimmungsstücke und Begründungen mussten außen vor bleiben. Dennoch glaube ich, anhand dieses Einblicks diese vier Schlussfolgerungen plausibel gemacht zu haben:

(a) Facting

An der Nahtstelle von W und R, die ich als hautnah und flüchtig zugleich konzipiert habe, tritt das Phänomen des Factings zutage, welches ich ursprünglich Tat-Sachen [24] genannt habe. Das will besagen: Durch jede W [25] erzeugen wir Effekte in R.

Insofern ist jede W zugleich Facting bzw. Erzeugung von Tat-Sachen. Die generierten Effekte sind aber, das sollte deutlich geworden sein, weder in zeitlicher Breite erkennbar noch in zeitlicher Tiefe vorhersehbar:

Sie sind synchronisch und diachronisch verdunkelt.

(b) Macht und Mächtigkeit

Somit impliziert jede W eine große Wirkmacht. Das Wissen darum, nicht oder nicht nur die intendierten Effekte zu generieren, bezeichne ich als Mächtigkeit.

Die sich ihrer Mächtigkeit bewusste Therapeutin weiß somit, dass sie nicht nur ihre W, sondern darüber hinaus auch die Effekte in R zu verantworten hat. Dabei ist ihr bewusst, dass ihr die Effekte ihres Handelns nicht notwendigerweise phänomenal aufscheinen.

Der Therapeut hingegen, der seiner Wirkmacht nicht eingedenk ist, übt Macht aus.

Aus dieser Maxime ergibt sich eine weitere, nämlich die Maxime der

(c) Behutsamkeit

Vermutlich hat jede Kollegin ähnliche Erfahrungen gemacht wie auch ich:

dass nämlich ein Patient völlig unerwartet auf eine Intervention reagiert,

dass eine als Stützung gemeinte Maßnahme zu Verunsicherung führt oder

dass eine Patientin aus völlig unerklärlichen Gründen die Therapie abbricht.

In solchen Momenten tritt anscheinend ein Effekt meines therapeutischen Tuns ein, den ich weder angezielt noch vorausgesehen habe, ja, noch nicht einmal wahrnehmen konnte.

Auch wenn ich sehr gerne die Schuld für ein solches Geschehen der Patientin anlasten würde:

Sie ist noch nicht wo weit.

oder mein Handeln hoffnungsvoll verklären würde:

Auch wenn sie jetzt abgebrochen hat, wird sie irgendwann von meiner Intervention profitieren.

sollte ich mir eingestehen können, vermutlich einen Fehler gemacht zu haben, und hoffen, dass dieser nicht allzu zerstörerisch sein möge.

Wäre ich ein meiner Mächtigkeit bewusster Behandler gewesen, hätte ich mehr Behutsamkeit walten lassen, sprich: mich rückversichert, Fragen gestellt, wäre neugieriger gewesen, hätte den Weg unterbrochen und neu mit meinem Gegenüber abgestimmt.

Vielleicht sollten wir eine Neubestimmung wagen, wie wir psychische Erkrankung, Diagnostik, Behandlungsplanung und Intervention sehen wollen:

(d) Prozess statt Diagnose, Experiment statt Intervention

Am Ende meines Artikels greife ich Padbergs Ausblick auf:

Das Denken kommt zur Ruhe, wenn es auf den Begriff gekommen ist [26],

So formuliert er sehr eingängig und beklagt die eo ipso abnehmende Bereitschaft, das Leid besser verstehen zu wollen.

Und weiter schreibt er:

Die Beschreibung von Problemen anhand von Symptomlisten ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit – und, wie gezeigt, nicht unbedingt die beste.“ [27]

Er propagiert daher, und dem schließe ich mich an,

[…] die Vermittlung dynamischer Erklärungsansätze […] aber mit einer eingebauten Lösung […] [28]

Die Prozessdiagnostik der Gestalttherapie

… stellt ein weiteres Beispiel dafür dar, wie man sich hinter den Diagnosen auf die Suche nach wesentlicheren Dynamiken des Leidens begeben kann.[29]

Auch wenn unter Patientinnen große Übereinstimmungen in ihren jeweiligen Symptomlisten bestehen mögen, sagt dies über die Ähnlichkeit ihrer dynamischen Prozesse nach meiner Einschätzung nicht viel aus. Vielmehr findet man oft mehr Ähnlichkeiten über verschiedene Diagnose-Kategorien hinweg.

Während eine state-of-the-art-Intervention in der Regel vorgegebene Lernziele mittels einer Be-Handlung zu erreichen sucht, folgt aus einer prozessualen, individuellen Diagnostik eher ein experimentelles Vorgehen. Auch ein solches kann hypothesengeleitet und muss nicht nur intuitiv, zufällig oder aus dem „Bauchgefühl“ heraus erfolgen.

Zur Veranschaulichung verweise ich auf ein mögliches experimentelles Vorgehen in der Depressionsbehandlung. [30]

Die heutige Psychotherapie muss sich ändern!

Mir ist durchaus bewusst, dass die geschilderten Überlegungen eine Infragestellung der heutigen Richtlinien-Psychotherapie mit sich bringen. Vielleicht würde es darauf hinauslaufen, dass wir Psychotherapeutinnen uns nicht mehr als „wissende“ und „intervenierende“ Fachleute betrachten würden, sondern als kompetente Begleiterinnen unserer Patienten, mit denen in jedem Einzelfall ein individueller Weg zu finden und zu erfinden ist.

Vielleicht würde unsere Profession das medizinische Ätiologie- und Interventions-Paradigma hinter sich lassen und somit gar die sozialrechtliche Anerkennung gefährden.

Vielleicht würde dies – scheinbar – unseren fachlichen Status schmälern, weil wir nun nicht mehr die Heil-Kundigen wären, die über ihre Patientinnen besser als diese selbst Bescheid wissen und sogleich den angeblich richtigen und empirisch validierten Behandlungsweg vor ihnen ausrollen können.

Es könnte aber, und dies halte ich für sehr erstrebenswert, dazu führen, dass sich mehr Patienten und Patientinnen ernst genommen, respektvoll behandelt, als gleichrangig und wertvoll geachtet und in ihren Entscheidungen frei fühlen würden. [31]

Mit Hilfe eines Diskurses, der grundlegende In-Frage-Stellungen erlaubt, könnten wir die heutige Psychotherapie zu einer empirisch, erkenntnistheoretisch und ethisch fundierten Wissenschaft des Begleitens seelisch leidender Menschen erweitern.

[1] Ausführlich in: Mehrgardt, Michael, 1994: Erkenntnistheoretische Grundlegung der Gestalttherapie. Münster, Hamburg: Lit. Zusammenfassung in: Mehrgardt, Michael & Mehrgardt, Eva-Maria, 2001, Köln: EHP, 191-217.

[2] Padberg, Thorsten, 2025: Die Macht der Diagnosen. Looping-Effekte und die Folgen für die Psychopathologie. Psychotherapeutenjournal, 1, 4-11.

[3] Hacking, Ian, 2012: Menschenarten. The Looping Effect of Human Kinds. Leipzig: sphères.

[4] Haslam, Nicolas, 2016: Concept creep: Psychology’s expanding concepts of harm and pathology. Psychological Inquiry, 27 (1), 1-17.

[5] Damals habe ich ihn meist als Kritischer Konstruktivismus bezeichnet, vgl. Mehrgardt, Michael, 1994, und Mehrgardt, Michael & Mehrgardt, Eva-Maria, 2001.

[6] Vgl. den Artikel von M. Mehrgardt und T. Niebler: Wahrheit: Differenzierung oder Erosion? Abrufbar über https://www.die-inkognito-philosophin.de/mehrgardt-orientierungen#Wahrheit1

[7] Es gibt auch Erkenntnistheorien, die sich einer solchen Differenzierung enthalten, sie überflüssig finden oder gar behaupten, dass die Welt nur aus den Konstruktionen in unseren Köpfen besteht.

[8] Neuere Ansätze wie der Neue Realismus oder andere strukturelle oder pragmatische Realismen behaupten, dass Erfahrungen der Unmittelbarkeit ein Beweis dafür sind, dass R doch direkt erfahrbar sei. Sie übersehen dabei, dass sich auch eine unmittelbare Erfahrung immer noch in W ereignet.

[9] Diese epistemologische Prämisse mag letztlich auch hinter dem erstaunlichen pragmatischen Fatalismus gegenüber dem Klimawandel stehen.

[10] Vgl. die anschaulichen Erläuterungen von Matthias Stolz im Zeitmagazin 21, 2021: Topologie der Bundesländer. Abrufbar unter https://www.zeit.de/zeit-magazin/2021/21/geografie-topologie-bundeslaender-grenzen-deutschlandkarte. Die Karte ist hier zu finden: https://img.zeit.de/zeit-magazin/2021-05/geografie-topologie-bundeslaender-2/square__960x960

[11] Ebenso wenig kann aus topologischer Sicht den Erkenntnissen der Nanophysik eine größere Wahrheitsnähe zugesprochen werden als denen des Heimwerkers oder denen der Neurochirurgin gegenüber denen des Leidenden. Was wir attestieren können, ist, dass Forscherinnen, Spezialisten, Naturwissenschaftlerinnen und Psychotherapeuten andere und vor allem mehr Informationen zur Verfügung stehen, dass sie mit Hilfe von Technologien den Wahrnehmungsbereich von etwa 8 Größenordnungen (10-4 bis 104 m) des „normalen“ Erkennens auf bis zu 38 Größenordnungen ausdehnen können (vgl. Stadler, Michael & Kruse, Peter, 1986: Gestalttheorie und Theorie der Selbstorganisation. In: Gestalt Theory 8, 75-98).

[12] Das gemahnt an Schrödingers Katze.

[13] Eine solche therapeutische Intervention wird mir tatsächlich öfters geschildert, zuletzt vor wenigen Tagen von einem Ratsuchenden, der von dieser Bemerkung irritiert war, zumal der Behandler den Kontaktabbruch zu den Eltern als Voraussetzung für eine Therapie forderte!

[14] Aus Sicht (W) des Therapeuten betrachtet, ist die Patientin Element von R.

[15] Die praktischen Konsequenzen dieser Folgerung diskutiere ich im Kapitel 3.

[16] Bspw. zeigt das Experiment Tana-Land, dass Interventionen, die auf Informationen beruhen, stets negative Auswirkungen zeitigen. (vgl. Krohn, Wolfgang & Küppers, Günter, 1990: Selbstreferenz und Planung, 124.

In: Niedersen, Uwe & Pohlmann, Ludwig ( Hg.), 1990: Selbstorganisation. Jahrbuch für Komplexität in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Bd I, Berlin: Duncker & Humblot .

[17] Aussagen über die Existenz eines Sachverhaltes sind aus dialektisch-konstruktivistischer Sicht problematisch und können nur hypothetischen oder modellhaften Charakter haben.

[18] Dieser Aspekt lässt die ungeheure Komplexität des R/W-Verhältnisses erahnen; denn in epistemologischer Betrachtung haben wir es ja nicht nur (a) mit R und W zu tun, sondern auch (b) mit den W.en verschiedener Personen: WA,B,C…X, sowie auch (c) mit den W.en einer Person zu verschiedenen Zeitpunkten: Wt1,t2…ty, sowie auch (d) mit den W.en von W.en Anderer: WA(WB(WC…Wz))), sowie mit den sich in Abhängigkeit von (a) – (d) unterscheidenden R.en. Dies erwähne ich nur, um eine gewisse Demut hinsichtlich unserer epistemischen und hermeneutischen Fähigkeiten zu erzeugen.

[19] … bzw. Parallel-Universen

[20] Vgl. Mehrgardt, Michael & Mehrgardt, Eva-Maria, 2001, 196 ff.

[21] … bzw. Instabilität, Hypersensibilität, vgl. auch Schmetterlings-Effekt

[22] … bzw. Äquifinalität, Stabilität, Resilienz

[23] By the way, zu deutsch: Wasserklo!

[24] Ähnliche Termini werden auch im Rahmen des Radikalen Konstruktivismus verwendet, z.B. Ontieren bzw. Reifizieren. Dessen konzeptueller Kontext ist jedoch ein völlig anderer.

[25] Zur Verdeutlichung: W einer Person A zum Zeitpunkt t1 bedeutet: A hat einen Standpunkt inne oder sucht ihn aktiv auf und konstruiert den Inhalt seiner W. Zum Konstruktions-Begriff vgl. Mehrgardt, Michael & Mehrgardt, Eva-Maria, 2001, 192 ff., oder ausführlich in: Mehrgardt, 1994, Kap. 3.5. und 5.2.5.

[26] Padberg, 2025, 10.

[27] Ebd.

[28] Ebd., 11.

[29] Allerdings sollte sich die Gestalttherapie darum bemühen, den zentralen Kontaktbegriff und die Konzeption der sogenannten Kontaktunterbrechungen von epistemologischen Schwammigkeiten sowie von Normierungen und Idealisierungen zu befreien. Darauf habe ich u.a. mit meiner Arbeit von 1994 hinzuwirken versucht.

[30] Vgl. in meinem Psychotherapie-Blog die Seite: https://www.die-inkognito-philosophin.de/mehrgardt-auswege-depressionen

[31] Auf meinen Blog sowie dem der „Inkognito-Philosophin“ schildern Hilfesuchende leider viel zu häufig ihre negativen Erfahrungen: https://www.die-inkognito-philosophin.de/mehrgardt-erfahrungen.