"Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst."

— Franklin D. Roosevelt (1882–1945, 32. Präsident der Vereinigten Staaten) in seiner ersten Antrittsrede im Jahr 1933, mitten in der Großen Depression

"Ein Mensch ist ein Mensch, ob er nun Angst hat oder nicht. Ein tapferer Mensch hat auch Angst, aber er macht nicht das, was ihm die Angst sagt."

— Nelson Mandela (1918–2013, südafrikanischer Anti-Apartheid-Kämpfer und Präsident)

"Nicht der Tod ist das, was der Mensch fürchtet, sondern die Furcht vor dem Tod."

— Epiktet (ca. 50–135 n. Chr., stoischer Philosoph)

"Wer nicht gelernt hat, seine Angst zu kontrollieren, hat noch nicht gelernt zu leben."

— Marcus Aurelius (121–180 n. Chr., römischer Kaiser und stoischer Philosoph) in seinen "Selbstbetrachtungen” (#Affiliate-Link/Anzeige)

"Die Angst vor dem Leiden ist schlimmer als das Leiden selbst."

— Paulo Coelho (geb. 1947, brasilianischer Schriftsteller), Zitat aus seinem berühmten Roman "Der Alchimist" (#Affiliate-Link/Anzeige)

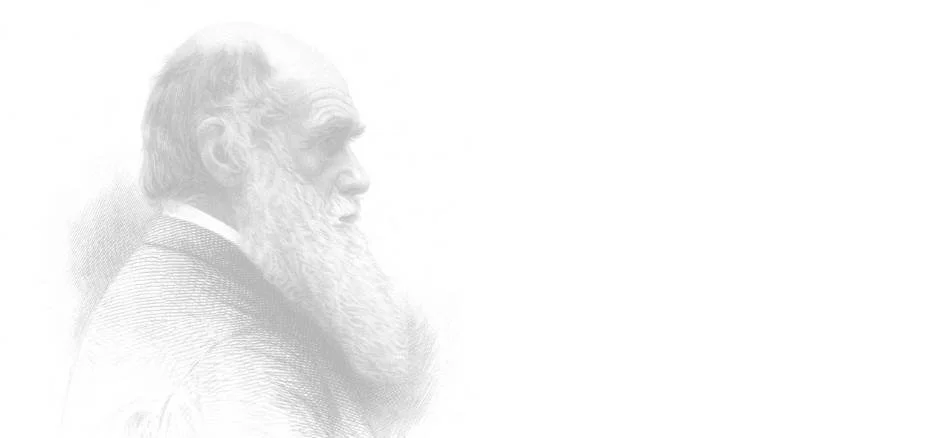

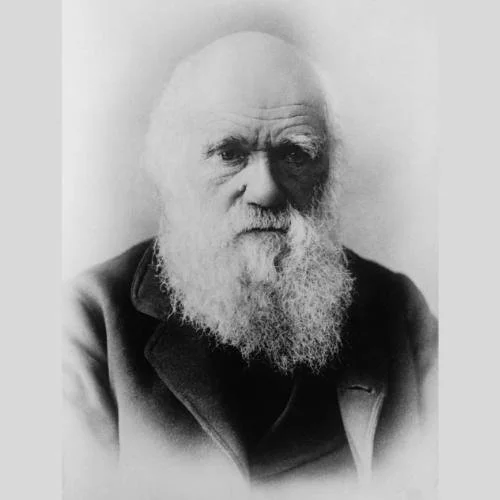

Charles Darwin (1809 - 1882)

Generalisierte Angst / Sozial Phobie

Wer an Charles Darwin denkt, hat wahrscheinlich sofort Bilder von Galápagos-Schildkröten, Finken und Evolutionstheorie im Kopf.

Doch hinter dem genialen Naturforscher verbarg sich ein Mensch, der sein Leben lang von rätselhaften Leiden geplagt wurde.

Heute würden viele seine Symptome als Ausdruck einer Angststörung oder Panikstörung interpretieren.

Darwin: Biographie (#Affiliate-Link/Anzeige)

„Seit 25 Jahren extreme, krampfartige, tägliche und nächtliche Blähungen; gelegentliches Erbrechen, zweimal monatelang anhaltend. Erbrechen ging voraus mit Schüttelfrost, hysterischem Weinen, dem Gefühl zu sterben oder halb ohnmächtig zu werden und reichlichem, sehr blassem Urin.“

Darwins lange Krankheitsgeschichte

Bereits 1831 beim Aufbruch mit der HMS Beagle “litt ich unter Herzklopfen und Herzschmerzen“, schrieb er, „und wie viele junge, unwissende Männer, insbesondere solche mit oberflächlichen medizinischen Kenntnissen, war ich überzeugt, ich hätte eine Herzkrankheit.“ Auf der 5-jährigen Seereise bekam er immer wieder Fieber, Darmprobleme, Furunkel, Kopfschmerzen und eine schwere Seekrankeit.

Nach seiner Rückkehr 1836 setzte sich Darwins Leidensweg fort. Er litt unter einer Vielzahl von Beschwerden: Magen-Darm-Probleme wie chronische Bauchschmerzen und Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall fesselten ihn oft ans Bett. Hinzu kamen Herzrasen, Brustschmerzen, Zittern, Muskelschwäche und Hautausschläge. Besonders quälend waren die Schlafstörungen: „Ich konnte nicht schlafen, und alles, was ich tagsüber tat, verfolgte mich nachts mit lebhafter und sehr ermüdender Wiederholung.“

Charles Darwin und die Reise auf der HMS Beagle: (#Affiliate-Link/Anzeige) Die Comic-Biografie. Graphic Novel

Angst als ständiger Begleiter

Stress und soziale Verpflichtungen verschlimmerten seine Beschwerden erheblich. Darwin berichtete, allein “das Schreiben von Briefen, besonders wenn sie wichtig waren, konnte eine Attacke auslösen.“

Darwin zog sich zunehmend aus dem öffentlichen Leben zurück. Auf seinem Landsitz Down House lebte er isoliert, mied gesellschaftliche Anlässe und lange Reisen. Darwins Angst zeigte sich auch in alltäglichen Situationen. Als anschauliches Beispiel beschrieb er einen Zoo-Besuch: Vor einem Terrarium mit einer Puffotter sprang er trotz des Schutzes der Glasscheibe „ein oder zwei Yards“ zurück. „Mein Wille und mein Verstand waren kraftlos gegen die Einbildung einer Gefahr, welche niemals direkt erfahren worden war.“

Diese Beobachtung deutete er so, dass manche Ängste angeboren sein könnten und nicht allein durch negative Erfahrungen entstehen.

Darwins Lebensstil: Isolation und Produktivität

Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen gelang es Darwin, seine Arbeit voranzutreiben. Die erzwungene Isolation auf seinem Landsitz Down House bot ihm den Schutz, den er brauchte, um sich auf seine Forschung zu konzentrieren.

Sein Tagesablauf war streng strukturiert: Kurze Arbeitsphasen wechselten sich mit längeren Erholungszeiten ab – eine Strategie, die ihm half, seine enorme Arbeitslast zu bewältigen, ohne sich zu überfordern.

Darwin selbst bezeichnete seine Krankheit manchmal sogar als „Hilfe“, weil sie ihn „vor den Ablenkungen der Gesellschaft und des Vergnügens bewahrt“ habe.

Darwins Ängste

Darwin hatte eine ausgeprägte Abneigung gegen Blut – so sehr, dass er sein Medizinstudium in jungen Jahren abbrach. Heute würde man diese Angst wohl als spezifische Phobie bezeichnen.

Auch vor öffentlichen Auftritten fürchtete er sich. In einem Brief an seinen Sohn Willy schilderte Darwin, wie nervös er anfangs war, als er als Sekretär der Geologischen Gesellschaft Vorträge halten musste: „Ich war anfangs so aufgeregt, dass ich außer dem Vortrag nichts um mich herum wahrnehmen konnte. Es fühlte sich an, als wäre mein Körper verschwunden und nur mein Kopf geblieben.“

Ein anderes Mal berichtete er, dass er nach nur wenigen Minuten Rede bei einer wissenschaftlichen Tagung 24 Stunden lang unter heftigem Erbrechen litt.

Darwin wachte nachts mit Angstgefühlen auf und kämpfte mit Schwindel, zitternden Händen und Übelkeit. Öffentliche Auftritte, Tagungen und gesellschaftliche Kontakte mied er deshalb weitgehend – denn solche Situationen schadeten seiner Gesundheit spürbar.

Was verursachte Darwins Angststörung?

Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Diagnosen vorgeschlagen, um Darwins Leiden zu erklären. Einige vermuteten Morbus Chagas, eine Parasiteninfektion, die er sich auf der Beagle-Reise einfing. Andere spekulierten über eine Arsenvergiftung durch die damals üblichen Medikamente oder verschiedene organische Krankheiten. Doch keine dieser Theorien konnte sein komplexes Krankheitsbild vollständig erklären.

In den letzten Jahrzehnten hat sich unter Historikern und Medizinern die Ansicht durchgesetzt, dass Darwins Leiden größtenteils psychosomatischen Ursprungs waren und auf eine chronische Angststörung oder Panikstörung hindeuten.

Es wird berichtet, dass Darwin bereits in der Jugend mit körperlichen Leiden (Zittern, Schüttelfrost, Darmprobleme) kämpfte. Nachdem er seinen ersten Vogel geschossen hatte, erinnerte sich Darwin später, zitterten seine Hände vor Aufregung so sehr, dass er sein Gewehr kaum nachladen konnte. Musik löste in ihm ein so intensives Vergnügen aus, „dass mir manchmal das Rückgrat zitterte“, schrieb er in seiner Autobiografie.

Mein Leben: 1809-1882. (#Affiliate-Link/Anzeige) Vollständige Ausgabe der Autobiographie

Einschneidend muss der Tod seiner Mutter 1817 gewesen sein, als er gerade einmal 8 Jahre alt war. Sie bekam starke Bauchschmerzen und verstarb wenige Tage danach. Für den jungen Charles war dieser Verlust plötzlich, schwer und unerklärlich. Womöglich ist auch hier eine Wurzel für seine Gesundheits- und Sozialängste zu finden.

Zuletzt linderten sich seine Leiden

Im Laufe seines Lebens suchte Darwin zahlreiche Ärzte auf – darunter sogar den Leibarzt von Königin Victoria – und unterzog sich vielfältigen Behandlungen. Dazu gehörten unter anderem das Auflegen von Eisbeuteln auf die Wirbelsäule, die Einnahme von Quecksilbertabletten, Säureblockern, Wismut (dem Wirkstoff in Pepto-Bismol), Zitronen, Codein sowie elektrische Reize am Bauch.

Seine anfänglich bevorzugte Behandlungsmethode war die viktorianische „Wasserkur“, für die er mehrere Monate in einem Kurort verbrachte.

Seine gesundheitlichen Probleme blieben nach der Veröffentlichung seiner gefeierten Dissertation bestehen, doch im letzten Jahrzehnt seines Lebens (als er sich weniger umstrittenen Themen zuwandte) – ließen seine Symptome nach, und er fand endlich Linderung. Am 19. April starb Darwin im Alter von 73 Jahren im Beisein seiner geliebten Ehefrau Emma.

Charles Darwin - Das Lesebuch (#Affiliate-Link/Anzeige)

"Die Furcht vor dem Namen verstärkt nur die Furcht vor der Sache selbst."

— J.K. Rowling (britische Schriftstellerin): Harry Potter und die Kammer des Schreckens (#Affiliate-Link/Anzeige)

„Wer immer Angst hat, lebt in ständiger Bedrängnis.“

– Seneca: "Epistulae morales ad Lucilium" (Briefe an Lucilius #Affiliate-Link/Anzeige)

„Angst hat eine große Familie.“

– Friedrich Nietzsche (Aphorismus 109)

Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile (#Affiliate-Link/ Anzeige)

„Angst verkleinert das Leben, Mut vergrößert es.“

– Steve Maraboli: Life, the Truth, and Being Free (#Affiliate-Link/Anzeige)

„Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst.“

– Ambrose Redmoon, eigtl. David Gerrold in der Kurzgeschichte "A Martian Child" (#Affiliate-Link/Anzeige)

„Furcht hat große Augen, aber wenig Verstand.“

Gustav Freytag: Die Journalisten, (#Affiliate-Link/Anzeige) Lustspiel aus dem Jahr 1852

Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage wovor.

— Frank Thiess: Zitate für Beruf und Karriere, Seite 46

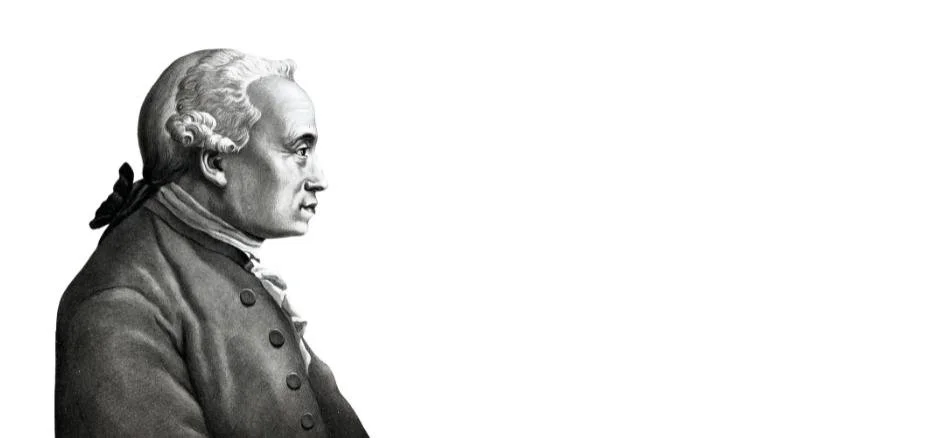

Immanuel Kant (1724 - 1804)

Hypochondrie

Der große Denker der Aufklärung war nicht nur ein Meister der Philosophie, sondern auch ein Gesundheits-Fanatiker. Mit Anfang 40 glaubte er an sich eine „Anlage zur Hypochondrie“ zu erkennen.

Kant wurde sein eigener Arzt! Inspiriert von Friedrich Hoffmann prüfte Kant, was ihm gut tat und was nicht. So entwickelte er eine Art Diät- und Lebensregelwerk, das dem heutigen Konzept der kognitiven Verhaltenstherapie nahekommt.

Sein Glaubenssatz: Nicht die Panik, sondern die Ruhe im Kopf behalten. Denn die Ursache war logisch und lag in seinem „körperlichen Bau“, wie er glaubte.

Immanuel Kant und die Medizin: (#Affiliate-Link/Anzeige) Der Philosoph als Anthropologe, Arzt und Patient

Kants Leben in minutiöser Ordnung

Kant führte ein Leben von legendärer Pünktlichkeit und Routine in Königsberg. Sein Alltag war so durchgetaktet, dass die Leute in der Stadt ihre Uhren nach seinen Spaziergängen stellten. Kein Wunder, dass diese Routine auch half, seine Gesundheitsängste zu zähmen. Er war ein Mann, der jede Bewegung, jeden Luftzug und jeden Bissen genau unter die Lupe nahm.

Ein bekanntes Beispiel ist seine Angst vor Erkältungen. Kant soll darauf geachtet haben, dass kein Luftzug ihn erreichte, und er wickelte sich selbst in seinen eigenen vier Wänden sorgfältig ein. Er vermied es, im Freien zu sprechen, um keine kalte Luft einzuatmen, die seine Lunge schädigen könnte.

Auch seine Ernährung war strikt reglementiert, und er achtete peinlich genau auf die Verdauung, da er glaubte, dass eine gute Verdauung der Schlüssel zu allgemeinem Wohlbefinden sei.

"Die Schwäche, sich seinen Krankhaften Gefühlen überhaupt, ohne ein bestimmtes Object, muthlos zu überlassen (mithin ohne den Versuch zu machen über sie durch die Vernunft Meister zu werden), - die Grillenkrankheit (hypochondria vaga), welche gar keinen bestimmten Sitz im Körper hat und ein Geschöpf der Einbildungskraft ist und daher auch die dichtende heißen könnte - wo der Patient alle Krankheiten, von denen er in Büchern liest, an sich zu bemerken glaubt, ist das gerade Widerspiel jenes Vermögens des Gemüths über seine krankhafte Gefühle Meister zu sein, nämlich Verzagtheit, über Übel, welche Menschen zustoßen könnten, zu brüten, ohne, wenn sie kämen, ihnen widerstehen zu können..."

– Kant, AA VII, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 24, S. 103

Kant zur "Grillenkrankheit" (Hypochondrie)

Kant selbst äußerte sich in seinen Schriften, insbesondere in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (#Affiliate-Link/Anzeige), zu der Thematik der Hypochondrie, die er als "Grillenkrankheit" (hypochondria vaga) bezeichnete.

Dort beschreibt Kant die Hypochondrie als eine Schwäche des Gemüts, bei der sich der Mensch mutlos seinen krankhaften Gefühlen überlässt, ohne zu versuchen, diese durch die Vernunft zu beherrschen.

Er betont, dass diese "eingebildete Krankheit" ihren Ursprung in der Einbildungskraft hat und dass der Betroffene dazu neigt, sich alle Krankheiten einzubilden, über die er liest.

Er stellt dies der Fähigkeit entgegen, sich über krankhafte Gefühle "Meister zu sein", also sie mit Vernunft zu kontrollieren.

Verliebt in die Metaphysik: Ein Tag im Leben Kants (#Affiliate-Link/Anzeige) ein philosophisches Porträt

Anmerkung:

Im 18. Jahrhundert war Hypochondrie übrigens eine echte Zivilisationskrankheit – vor allem in England, dem Industrieland schlechthin. Dort nannte man sie sogar die „Englische Krankheit“.

Für Kant war sie eher eine „Gelehrtenkrankheit“, die sich (seiner Theorie nach) aus der sitzenden Lebensweise entwickelte.

Die Kunst des geselligen Essens

Bei so vielen Schrullen, wundert es, dass Kant sehr gesellig sein konnte. Er speiste zeitlebens niemals allein. Er lud täglich Freunde und Schüler zum Mittagessen ein. Diese Gewohnheit war nicht nur sozialer Natur. Die lebhafte Konversation am Tisch sollte ihn davon abhalten, sich zu überessen, was er als schädlich für seine Gesundheit ansah.

Heute würden wir Kants Verhalten entweder als clevere Coping-Strategie oder als zwanghafte Penibilität sehen: Kontrolle über den Körper und die Umwelt als Mittel gegen Angst und Unsicherheit.

Kants akribisches Leben, gezeichnet von seinen Gesundheitsängsten, trug evtl. sogar zu seiner bemerkenswerten Langlebigkeit bei und bot ihm die Struktur, die er brauchte, um sein immenses philosophisches Werk zu schaffen.

In jedem Fall wurde er beachtliche 79 Jahre alt und starb wahrscheinlich an Altersschwäche. Seine letzten Worte an seinen Freund Wasianski, der ihm etwas zu trinken reichte, sollen gelautet haben: “Es ist gut!”

Immanuel Kants Leben (#Affiliate-Link/Anzeige)

In der Entscheidung liegt die Freiheit, in der Angst die Sklaverei.

Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts (#Affiliate-Link/Anzeige)

Angst ist keine gute Ratgeberin bei Entscheidungen.

Euripides

„Auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett.“

– Erich Kästner

„Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Phantasie.“

– Erich Kästner: Der Karneval des Kaufmanns, Seite 246

„Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut.“

– Reinhold Messner

„Hoffnung und Furcht sind unzertrennlich, und es gibt keine Furcht ohne Hoffnung und keine Hoffnung ohne Furcht.“

– Francois de La Rochefoucauld: Maximen #Affiliate-Link/Anzeige (Réflexions ou Sentences et Maximes morales)

Alfred Adler (1870 - 1937)

Minderwertigkeitskomplexe & Todesangst

Alfred Adler, Begründer der Individualpsychologie (2. Wiener Schule), ist vor allem für seine bahnbrechenden Theorien über das Streben nach Überlegenheit und das Gefühl der Minderwertigkeit bekannt. Doch hinter seinem wissenschaftlichen Werk verbarg sich auch ein Mensch, der selbst mit krankhaften Ängsten und Unsicherheiten kämpfte.

Die Angst als Motor und Hindernis

Adler erkannte früh, dass Angst ein grundlegendes menschliches Erlebnis ist, das sowohl lähmen als auch antreiben kann. In seiner Theorie spielt die Angst eine zentrale Rolle: sowohl als Leiden als auch als Antrieb, der Menschen motiviert, sich weiterzuentwickeln und ihre Schwächen zu überwinden.

Adler: Über den nervösen Charakter (#Affiliate-Link/Anzeige)

Eigene Erfahrungen mit Angst

Adler selbst wuchs in einer Familie auf, in der er sich oft klein und unsicher fühlte. Als Kind litt er unter gesundheitlichen Problemen, die ihn schwächten und ihm das Gefühl gaben, weniger leistungsfähig zu sein als seine Geschwister. Diese frühen Erfahrungen mit körperlicher Schwäche und dem Gefühl der Minderwertigkeit beeinflussten seine späteren Theorien maßgeblich.

Adler berichtete selbst von einer Schlüsselszene in seiner Kindheit, als er eine schwere Lungenentzündung bekam:

„Ein schrecklicher Schrecken überkam mich, und ein paar Tage später, als ich wieder gesund war, beschloss ich endgültig, Arzt zu werden, damit ich eine bessere Verteidigung gegen die Gefahr des Todes hätte.“

Adler war überzeugt, dass Angst oft aus dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit entsteht, und dass sie dazu dient, uns vor vermeintlicher Schande oder Misserfolg zu schützen, indem wir uns zurückziehen.

Die Lösung sah er im Mut ("Courage"). Den Mut, Fehler zu machen, sich den Lebensaufgaben zu stellen, das Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln.

Diese Überbetonung des Mutes kann als seine eigene Antwort auf die Ängste interpretiert werden, die er im Laufe seines Lebens entwickelt hatte.

Alfred Adler: Menschenkenntnis (#Affiliate-Link/Anzeige)

„Angst ist ein irrtümlicher Gedanke, dass man eine Situation nicht bewältigen kann.“

Die Angst in der Individualpsychologie

In der Individualpsychologie betrachtet Adler Angst als eine Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen für das Selbstwertgefühl und die soziale Zugehörigkeit. Er unterschied zwischen realen Ängsten, die auf tatsächlichen Gefahren basieren, und neurotischen Ängsten, die aus übertriebenen oder irrationalen Befürchtungen entstehen.

Individualpsychologie nach Alfred Adler (#Affiliate-Link/Anzeige)

„Der Zweck der Angst ist die Angst vor Niederlage und davor, nicht gut genug zu sein, um dazuzugehören.“

„Jegliche Furcht rührt daher, dass wir etwas lieben.“

– Thomas von Aquin

Hilfe bei funktionellen Atembeschwerden – Du kriegst nicht genug Luft? Der Brustkorb ist zu eng? Du kannst nicht tief durchatmen? Du versuchst zu gähnen, aber es geht nicht?

In diesem Video zeige ich dir, was du dagegen tun kannst.